良質な睡眠は心身の健康に欠かせません。本記事では、睡眠の質を左右する「睡眠の深さ」について、その概要をお伝えします。

快眠のためには、睡眠ステージのバランスを整えることが大切なポイントです。ぐっすり眠って、すっきり目覚める。そんな心地よい睡眠のために、まずは睡眠の仕組みを知ることから始めてみませんか。

睡眠の深さとは何か

まずは、睡眠の仕組みや睡眠の深さについてお伝えします。

レム睡眠とノンレム睡眠の違い

睡眠は大きく分けて、レム睡眠とノンレム睡眠の2種類に分類されます。レム睡眠は浅い睡眠、ノンレム睡眠は深い睡眠と言われています。

ノンレム睡眠は、睡眠の前半に現れる浅い睡眠と、徐々に深くなっていく深い睡眠に分けられます。一方、レム睡眠は睡眠の後半に現れ、眼球が激しく動くのが特徴です。

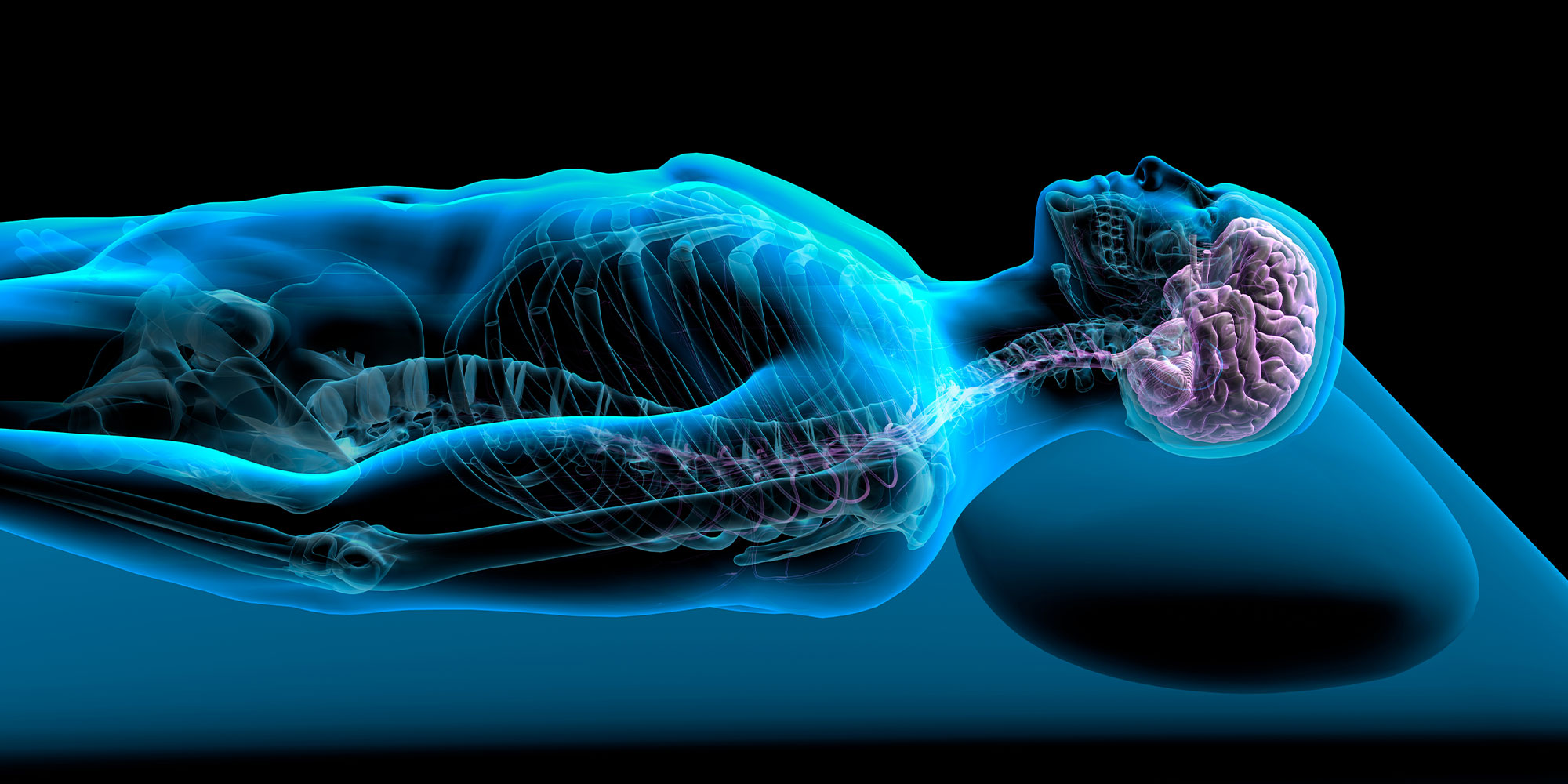

ノンレム睡眠は身体の休息と回復に、レム睡眠は脳の休息と記憶の整理に重要な役割を果たしていると考えられています。両方の睡眠を適切に取ることが、心身の健康維持につながるのです。

睡眠の深さを示す指標

では、睡眠の深さはどのように測定するのでしょうか。睡眠の深さを判断する指標としては、次のようなものがあります。

- 脳波:脳の電気的活動を測定。睡眠が深いほどゆっくりとした波形になる。

- 心拍数:睡眠中は心拍数が低下。深い睡眠ほど安定して低い心拍数を示す。

- 体温:深部体温は睡眠中に低下。深い睡眠ほど体温が下がる。

- ホルモン分泌:成長ホルモンは深い睡眠中に多く分泌される。

これらの指標を総合的に評価することで、睡眠の深さや質を測定することができるのです。最近では、ウェアラブルデバイスなどで一部の指標を手軽に測れるようにもなってきました。

睡眠ステージと体の変化

睡眠の深さは体の状態にも影響します。

ノンレム睡眠では、筋肉の緊張が緩み、体温や心拍数、血圧が下がります。ホルモンバランスも整い、疲労回復が進みます。一方、レム睡眠では脳が活発に動き、夢を見ることが多くなります。

それぞれの睡眠ステージで体に適切な変化が起こることで、心身のリフレッシュが図られるのです。睡眠の質を高めるためには、これらの睡眠ステージをバランスよく整えることが大切なポイントとなります。

睡眠の深さが及ぼす影響

睡眠の深さは、私たちの健康や日中のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

ここでは、睡眠の深さがもたらす影響について詳しく見ていきましょう。

深い睡眠がもたらす身体への効果

深い睡眠を十分に取ることができると、身体の疲労回復や組織の修復が効果的に行われます。成長ホルモンの分泌も活発になり、細胞の新陳代謝が促進されます。

また、深い睡眠中は、脳のグリンパ系が活性化され、老廃物や余分なタンパク質が排出されやすくなります。これにより、アルツハイマー病などの認知症リスクを低減する可能性があるとされています。

さらに、深い睡眠は免疫機能の維持にも役立ちます。免疫細胞の活性化や、免疫に関連するサイトカインの分泌が促されることで、感染症に対する抵抗力が高まるのです。

浅い睡眠が引き起こす問題点

一方、浅い睡眠が続くと、様々な問題が生じる可能性があります。まず、疲労感が抜けきらず、日中の眠気や倦怠感につながりやすくなります。

また、集中力や判断力の低下も引き起こされ、仕事や学習の効率が下がる場合があります。

また、浅い睡眠が慢性化すると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が過剰になり、イライラや不安感を感じやすくなります。長期的には、うつ病などの気分障害を発症する危険性もあります。

ホルモンバランスの乱れは、食欲の増加や代謝の低下を招き、肥満やメタボリックシンドロームのリスク上昇にもつながります。生活習慣病を予防するためにも、質の高い睡眠を確保することが大切です。

睡眠の質と健康リスクの関係

近年の研究では、睡眠の質と様々な健康リスクとの関連性が明らかになってきました。例えば、浅い睡眠が続く人は、心血管疾患や糖尿病を発症する確率が高いことが分かっています。

また、睡眠時無呼吸症候群など、睡眠中の呼吸障害がある人は、高血圧や脳卒中のリスクが上昇します。睡眠の質を改善することで、これらの健康リスクを下げられる可能性があるのです。

睡眠の深さを高める生活習慣

質の高い眠りを得ることは、心身の健康維持に不可欠です。

ここでは、睡眠の深さを高めるために取り入れたい生活習慣について、具体的にご紹介します。

規則正しい睡眠リズムの確立

睡眠リズムを整えることは、深い睡眠を得るための第一歩です。毎日決まった時間に起床・就寝することで、体内時計が正常に機能し、自然と深い眠りにつきやすくなります。

具体的には、平日と休日の起床時間のズレを1時間以内に収めることを目指しましょう。また、就寝時間も毎晩ほぼ一定になるよう心がけると良いでしょう。

睡眠と覚醒のメリハリをつけることで、体は自然と深い眠りを求めるようになります。朝はカーテンを開けて太陽の光を浴び、夜は適度に照明を落として眠りに入る環境を整えましょう。

適切な睡眠環境の整備

眠りの深さは、寝室の環境に大きく左右されます。快適な睡眠環境を整えることで、深い眠りを得やすくなるのです。

まず着目したいのが、寝具選びです。体圧を分散し、心地よい寝姿勢をサポートしてくれる寝具を選ぶことが大切です。マットレスや枕が自分の体に合っているかどうか、一度見直してみましょう。

また、室内の光や音、温度・湿度も重要なポイントです。遮光カーテンや耳栓、加湿器など、自分に合った環境を整える工夫をすることで、ぐっすりと眠れる可能性が高まります。

就寝前のリラックス習慣

眠りにつく前のひと時は、深い眠りへの準備段階です。リラックスできる習慣を取り入れることで、質の高い睡眠が得られるようになります。

例えば、就寝の1時間前からは、スマートフォンやパソコンの使用を控えめにし、ぼんやりと過ごす時間を設けるのがおすすめです。ブルーライトを浴びすぎると、睡眠ホルモンの分泌が抑制されてしまうためです。

代わりに、好きな本を読んだり、ストレッチをしたり、入浴やマッサージを楽しんだりするのが効果的です。心身の緊張をほぐすリラックス法を見つけて、毎晩の習慣にしてみましょう。

睡眠を阻害する行動の改善

睡眠の質を下げる行動を避けることも、深い眠りへの近道です。見直しが必要な習慣がないか、一度チェックしてみましょう。

例えば、就寝前のカフェイン摂取や、夜遅い時間帯の飲酒・喫煙は、睡眠の妨げになることが知られています。深い眠りを得るためには、就寝の3時間前にはこうした嗜好品を控えるのが賢明です。

また、夕方以降の激しい運動も睡眠に影響を及ぼす場合があります。適度な運動は睡眠の質の向上に役立ちますが、就寝直前は興奮状態を避け、心身を休めましょう。

以上のような生活習慣の改善を通じて、深い眠りにつなげましょう。

睡眠の深さを測定する方法

睡眠の深さを把握することは、良質な睡眠を得るために非常に重要です。ここでは、睡眠の深さを測定するための主な方法を3つご紹介します。

ウェアラブルデバイスによる睡眠トラッキング

近年、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイスが普及してきました。これらのデバイスの多くには、睡眠トラッキング機能が搭載されています。

ウェアラブルデバイスは、身体の動きや心拍数などを測定することで、睡眠の各ステージ(浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠)の割合や、中途覚醒の回数などを推定します。これにより、自分の睡眠パターンを客観的に把握することができます。

ただし、ウェアラブルデバイスによる測定は、医療機器ほどの精度はないことに注意が必要です。あくまでも目安として活用し、体調や眠りの感覚と照らし合わせながら、自分に合った睡眠習慣を探っていくことが大切です。

睡眠ポリグラフ検査の実施

より詳細な睡眠の質を知りたい場合は、専門機関で睡眠ポリグラフ検査を受けるのも一つの方法です。この検査では、脳波、眼球運動、筋電図などを同時に記録します。

睡眠ポリグラフ検査は、睡眠障害の診断や、睡眠の質の詳細な評価に用いられます。検査結果を基に、医師や睡眠専門家から適切なアドバイスを受けることができます。

ただし、睡眠ポリグラフ検査は、普段とは異なる環境下で行われるため、いつもの睡眠とは少し異なる結果が出ることも注意しておきましょう。

自己評価による主観的な睡眠の質の把握

また、毎朝、目覚めた時の感覚を記録して、自分自身で睡眠の質を評価することもできます。

例えば、「ぐっすり眠れた」「途中で何度も目が覚めた」「朝スッキリ起きられた」といった感想を日記やアプリに記入します。これを続けることで、自分の睡眠の質の変化を把握できるようになります。

主観的な評価は、数値化された測定結果とは異なる側面を捉えることができます。また、睡眠に影響を与える日中の活動や、食事、ストレスなども合わせて記録することで、自分に合った睡眠改善のヒントが見えてくるかもしれません。

様々な方法で睡眠の深さを測定し、自分の睡眠の特徴を知ることが、良質な睡眠を得るための第一歩となります。測定結果を参考にしながら、生活習慣の改善や環境の調整に取り組んでみてください。

睡眠の質を高める新たなアプローチ

睡眠の質を高めるための新たなアプローチとして、近年注目されているのが、睡眠の個別化です。個人の生活習慣や体質に合わせて、最適な睡眠方法を提案するものです。

例えば、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを活用し、自分の睡眠状態を把握することから始められます。睡眠時間や深さ、中途覚醒の回数などを記録し、パターンを分析します。そこから、就寝・起床時間の調整や、日中の行動改善など、自分に合った方法を見出していくのです。

また、個人の遺伝的特性に着目した研究も進められています。遺伝子検査により、睡眠に関連する体質を判定し、それに応じた睡眠改善策を提案する試みです。まだ研究段階ではありますが、将来的には、より個別化された睡眠ケアが可能になるかもしれません。

睡眠は、心身の健康を維持するための基盤です。最新の研究成果を踏まえながら、自分に合った睡眠の質の改善方法を探ってみてはいかがでしょうか。

まとめ

睡眠は私たちの健康を守る大切な要素であり、睡眠の深さはその質を左右します。深い睡眠を十分に取ることで、心身の疲れがとれ、集中力や記憶力の向上にもつながります。

良質な睡眠のためには、まず生活習慣の見直しが大切。規則正しい睡眠リズムを作り、就寝前のリラックスタイムを設けるなど、日々の過ごし方を工夫してみてください。

また、睡眠環境を整えることも重要です。光や音、温度などを自分に合った状態に調整し、心地よい寝具を選ぶことで、深い眠りにつきやすくなるでしょう。

最新の研究では、睡眠の個別化にも注目が集まっています。ウェアラブルデバイスなどで自分の睡眠状態を把握し、それに合わせた改善策を探ることで、より質の高い睡眠が得られる可能性があります。

睡眠の質を高めることは、明日への活力につながります。良質な睡眠を目指して、ぜひ生活習慣の改善に取り組んでみてください。