夜更かしやデジタル機器の使いすぎ、受験勉強などによって、子どもたちの睡眠時間が減ってきているといわれています。この状況は学習への取り組みや、日々の元気度合いにも大きく影響しうるため、親御さんのなかでも悩みを抱えている方が少なくありません。そこで本記事では、子どもの睡眠不足に焦点を当て、現状や背景、考えられる影響、さらに睡眠不足を避けるポイントなどについてお伝えします。

睡眠コラム: 子どもの睡眠不足が増えている背景

ここでは、現代の子どもたちがどのようにして睡眠時間を失いがちになっているのか、その背景を説明します。

デジタル機器と夜更かし

スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器の普及は、子どもたちの生活スタイルを大きく変えています。娯楽や情報が手軽に得られる反面、就寝前までゲームや動画視聴を続けてしまい、気づけば真夜中になっていたということがあるかもしれません。さらに画面から放たれる光によって、体内の夜間リズムが乱れやすくなるともいわれています。これが積み重なることで夜更かしの習慣につながり、慢性的な寝不足を引き起こすケースが少なくありません。

勉強や習い事による就寝時間の後ろ倒し

受験や塾、習い事など、子どもたちが夜間に活動する機会は増えています。勉強を終えてから夕食やお風呂、片付けといった流れをこなしていると、どうしても就寝時間が遅くなりがちになります。このような状態が続くと、平日だけでなく休日も生活リズムが崩れてしまい、睡眠不足が深刻化することがあります。

子どもの睡眠不足が身体に与える影響

睡眠不足は子どもたちの身体的な成長や日常生活における元気さに関わります。ここでは主な身体面での変化と、心や判断力への影響について説明します。

成長に関わる要素に混乱が起きる可能性

夜の休息時には、子どもの成長にとって大切な物質が分泌されやすいとされています。しかし寝不足が続くと、その分泌リズムにも変化が生じる可能性があります。具体的には身長の伸びや体重のバランスに影響が出るかもしれないと指摘されることもあるため、十分な睡眠時間を確保することが大切です。

体重や食事バランスへの影響

睡眠時間の不足は、食事の際の満足感を左右する働きにも影響を及ぼすといわれています。一例として、夜更かしが続くことで深夜に空腹感を覚えやすくなり、必要以上の夜食や間食に手を伸ばしてしまうことがあります。その結果、体重のコントロールが難しくなることが考えられます。

身体を守る仕組みに変化が生じるかもしれない

夜間は身体を守る仕組みにもさまざまな働きが行われる時間帯といわれます。しかし睡眠不足が続くことで、この働きが乱れやすくなるとも指摘されています。体全体のコンディションに影響が出ることも考えられるため、休む時間をしっかり確保しておくことが望ましいでしょう。

集中力や記憶への影響

学習や遊びに対する意欲、物事への取り組み姿勢を維持していくうえで、集中力と記憶の定着は大切な要素です。しかし、睡眠不足が続くと、集中力や記憶の定着に影響を与える可能性があり、学習への取り組みに変化が生じることがあります。

気分の変動やイライラ感の増加

睡眠不足が続くことで、気分の変動や不安感が強くなり、日常生活や対人関係に影響が及ぶことがあります。もともと感受性の強い子どもたちは、その影響を受けやすい可能性もあります。家族や友達とのコミュニケーションがうまくいかず、さらにストレスを感じてしまう負の循環にならないためにも、夜の寝つきに気を配ることが重要です。

子どもが示す睡眠不足の兆候

ここでは、昼間と夜の時間帯における子どもたちの様子を手がかりに、睡眠不足が疑われるサインについてみていきます。

日中に表れやすいサイン

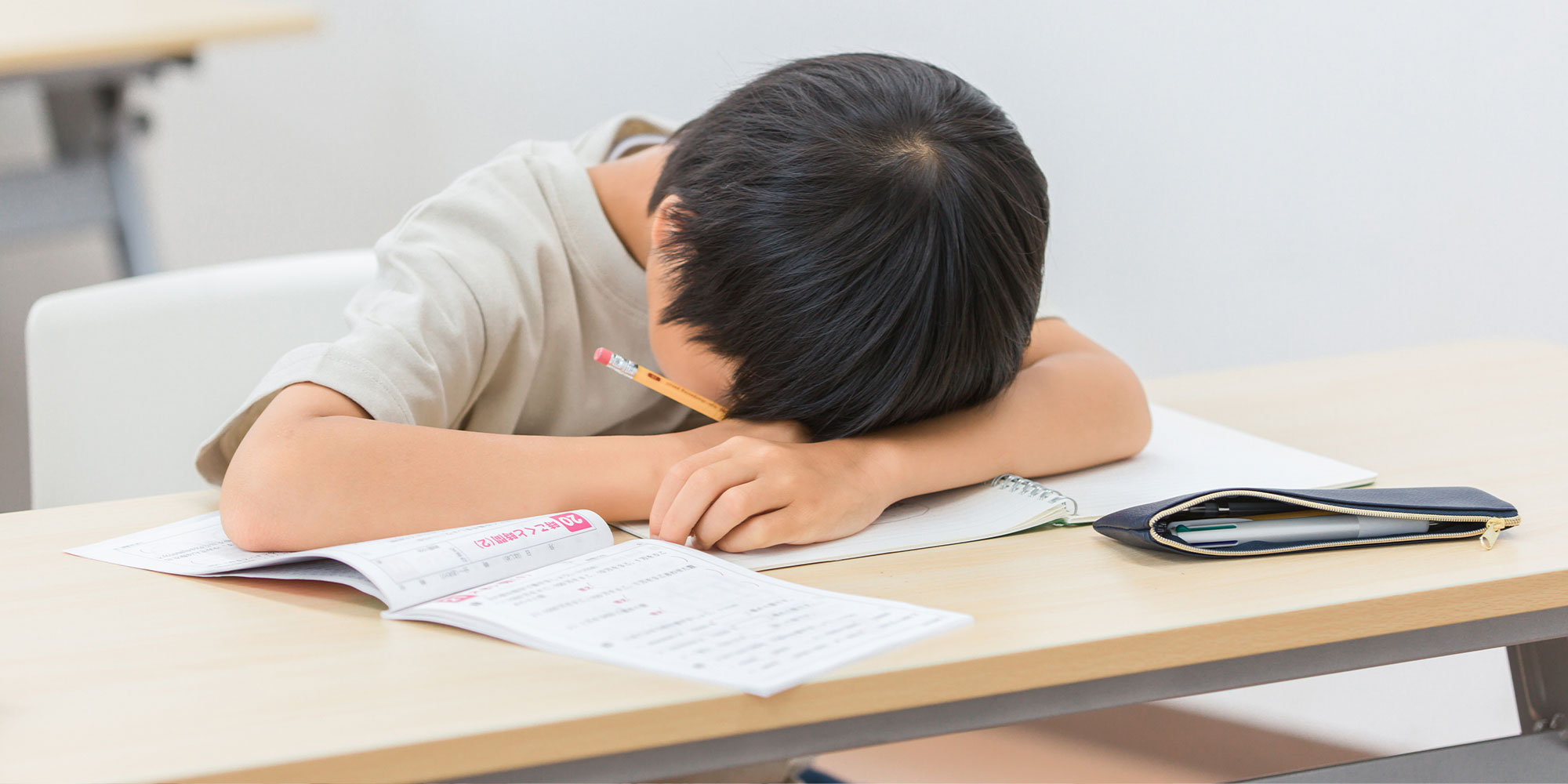

授業中にうとうとしてしまったり、顔色が優れなかったりといった眠気のサインは代表的です。また、理由もはっきりしないままイライラするといった気分の浮き沈みも見られがちです。さらに集中が続かず、勉強をはじめてもすぐに疲れてやる気が削がれるような様子があれば、睡眠不足を疑う余地があるかもしれません。

夜間に見えるサイン

ベッドに入ってから寝つきまでに時間がかかりすぎる、夜中に何度も目が覚めるといった状態が続いているときは注意が必要です。背景にはスマートフォンを長時間使ってしまう習慣や、寝室の環境が合っていないといった原因が潜んでいることもあります。また、夜遅くまで家族が活動している環境だと、子ども自身も睡眠をとるタイミングを逃してしまいがちです。

子どもの睡眠不足を避けるポイント

実際に子どもの睡眠不足を見直していくには、生活リズムやデジタル機器の扱い方、そして日頃の過ごし方が鍵となります。無理なく取り組める範囲でできることを少しずつ取り入れてみましょう。

規則正しい生活リズムを心がける

まずは、毎日決まった時間に起き、決まった時間に寝るという規則正しい習慣をつくりましょう。朝起きたらしっかりと太陽の光を浴びることで、体内のリズムが調整されやすくなるといわれています。また、適度に朝食を摂ることで、体が目覚めやすくなります。これらの小さな段取りが、夜の入眠もしやすくします。

デジタル機器との付き合いかた

スマートフォンやタブレットを使う時間が長い場合は、寝る前の使用をできるだけ控えるようにしてみてください。また、日中の利用時間も適量を意識することで、結果的に睡眠不足を緩和する要素になります。子ども自身にも理由を説明し、納得したうえでルールを決めるのが望ましいです。

就寝前の癒し時間

気持ちを落ち着ける工夫として、寝る前に癒しを感じる時間を設けてみましょう。たとえば読書や絵本を読む、音楽をやさしく流す、軽いストレッチをするなどがあります。こうした落ち着いた活動を通じて一日の締めくくりが整うと、布団に入ったときの余計な考えごとを減らしやすくなり、スムーズに休息へと向かいやすい雰囲気が生まれます。

日頃の運動を取り入れる

日中のうちに軽めの運動や屋外での遊びを取り入れることも、睡眠不足対策の一つです。体を使って過ごす時間があると、夜には程よい疲れを感じやすくなり、結果的にぐっすりと休みやすくなるといわれます。ただし、寝る直前に激しい運動をするとかえって目が冴えてしまうかもしれないので、運動は夕方までに済ませるよう心がけるとよいでしょう。

親の悩みとネムリーの取り組み

睡眠不足は子どもだけでなく、親にとっても大きな悩みの種になることがあります。ここでは、親御さんが抱える代表的な悩みと、ネムリーでお手伝いできるアプローチについて触れていきます。

親にも影響しがちな寝不足の負担

夜遅くまで起きている子どもに合わせて、親御さんも寝つく時間が不規則になるケースがあります。そうなると家事や仕事のパフォーマンスが下がるなど、家庭全体で大きな疲れをためやすくなるかもしれません。また、子どもの睡眠リズムが定まらないことで「自分の育児が間違っているのでは」と思い悩む可能性があります。家庭全体を見直すためにも、子どもの睡眠不足というテーマを正面から捉えることが大切です。

ネムリーのサービスが目指すサポートとは

ネムリーでは、栄養バランスを整えるための各種サプリメントや食生活に関するサポートを通じて、日常のコンディションづくりをお手伝いしています。子どもの身体づくりと親の生活リズムを考えるうえで、まずは毎日の食生活や栄養バランスを振り返ることも大切です。しっかりとした食事のベースがあれば、体を休める時間の質にも違いが生まれるかもしれません。

食事や休息を見直すきっかけづくり

たとえば、忙しい朝に手早く栄養を摂取できるエステプロ・ラボ製品や、親子で一緒に考えられる食事プランの提案など、家庭の実情に合わせたサービスを提供しています。また、生活習慣全般について気軽に相談できる管理栄養士によるアドバイスも好評です。中でも、ネムリーでは、寝不足傾向にあるお子さんのサポート環境を見直す際のアドバイスを提案することも可能です。これらのサービスを活用してみることで、日常に変化が生まれるかもしれません。

親子で取り組むライフスタイルづくり

睡眠は一夜にして激変するものではありませんが、子どもの睡眠不足を見直すには、親子が協力してライフスタイル全体を調えようとする姿勢が大事です。朝起きても元気が出ない、夜なかなか寝つけないといった状況が重なる前に、食事や家族の過ごし方、就寝前の雰囲気作りなど、取り組めることを少しずつ続けていく。そんな意識をサポートするために、ネムリーは多面的なサービスを展開しています。

また、家族で同じゴールを共有することで、お互いの協力もしやすくなります。子どもにとっても、親が一緒になって取り組んでくれるという安心感から、睡眠時間の見直しを前向きに考えるきっかけにつながることがあります。

まとめ

ここまで、子どもの睡眠不足について多角的にお話ししてきました。現代の生活環境が変化するなか、夜の過ごし方や起きている時間の長さに影響が出やすいのは確かです。一人ひとりの生活スタイルを考慮しながら、まずは寝る時間の確保や生活リズムの見直しを図ってみることをおすすめします。

- 子どもの睡眠不足は生活環境やデジタル機器の影響で起こりやすい

- 身体や心にさまざまな変化をもたらす可能性がある

- 日中と夜間のサインを把握して早めに対処することが大切

- 規則正しい生活習慣、デジタル機器の使用時間管理、軽い運動がポイント

- ネムリーのサービスを活用しながら、親子で栄養やライフスタイルを考えることも有用

ぜひ、ご家族の生活リズムを見直す第一歩として、本記事の内容を参考にしていただければ嬉しいです。睡眠や食事、運動を意識しながら、ネムリーのサービスも上手に取り入れ、子どもたちと一緒に健やかな毎日をめざしてみてください。