ここでは睡眠中の体温の変化や、取り入れやすい生活習慣についてご紹介します。実は体温は日々刻々と変化しており、その変化を活かすことで気持ちよい眠りを目指しやすくなります。寝室の温度や寝具の選び方、入浴や水分との付き合い方など、具体的で取り入れやすい方法をまとめました。多忙な毎日を送る方も、少しの工夫で充実した休息を得られるかもしれません。ぜひご自身のライフスタイルに合わせて、おだやかな睡眠を目指すヒントにしてみてください。

体温(体幹温度)とは

体温を知ることはとても意義があります。ここでは、体温や測定方法についてお話ししますので、日々の暮らしに役立ててみてください。

体温の一般的な正常範囲

体温とは、私たちの体内全体の熱の状態を示す指標であり、日常の健康管理にも欠かせません。特に脇の下で測定する体温は、一般的には36.0〜37.0℃あたりがひとつの目安とされています。これは大人が日常生活を送るうえでの平均的な範囲です。ただ、自身の基準を把握しておくことは大切です。

測定の際には同じ時間帯に測るよう心がけると、日々の傾向を比較しやすくなります。例えば、朝起きてすぐや就寝前など、安定したタイミングで計測するのが望ましいでしょう。毎日の習慣として意識的に行うことで、自分の体温のリズムや変動をつかみやすくなり、体調を整える際に役立ちます。

測定部位の違いと留意点

体温の測定方法には複数あり、脇の下、口腔内、直腸などの計測が一般的です。脇の下は最も取り組みやすいですが、直腸での計測と比べると約0.5℃ほど低い数値が出やすいといわれます。一方で口腔内の場合はその中間となるケースが多く、「口を閉じたまま数分待つ」など、適切な手順で測るのがポイントです。

人によっては測定部位の選択が難しい環境下にあることもあるかもしれません。そのようなときは、測りやすい場所で構いませんが、部位が変われば数値も変わりやすいことを念頭に、なるべく同じ条件下で記録することを意識しましょう。日々の体温をメモしておくと、自分がどの程度の体温差を持っているか把握しやすくなります。

体温を測定する意義

体温は身体の中の熱の状態だけでなく、生活リズムや身体の調子をうかがうための大切な手がかりとなります。朝にどれくらいの体温なのか、夜にはどう変動するのかなど、長期的に見てみると意外な傾向が見えてくることがあります。睡眠の話題では特に深部体温が注目され、深部体温の変化が心地よい眠気をもたらすと言われることも少なくありません。

睡眠中の体温変化

体温は起きているときと眠っているときで大きく変わるといわれます。ここでは眠る前後の体温変化と、質の良い休息を得るためのヒントを探ってみましょう。

なぜ眠気が生じるのか

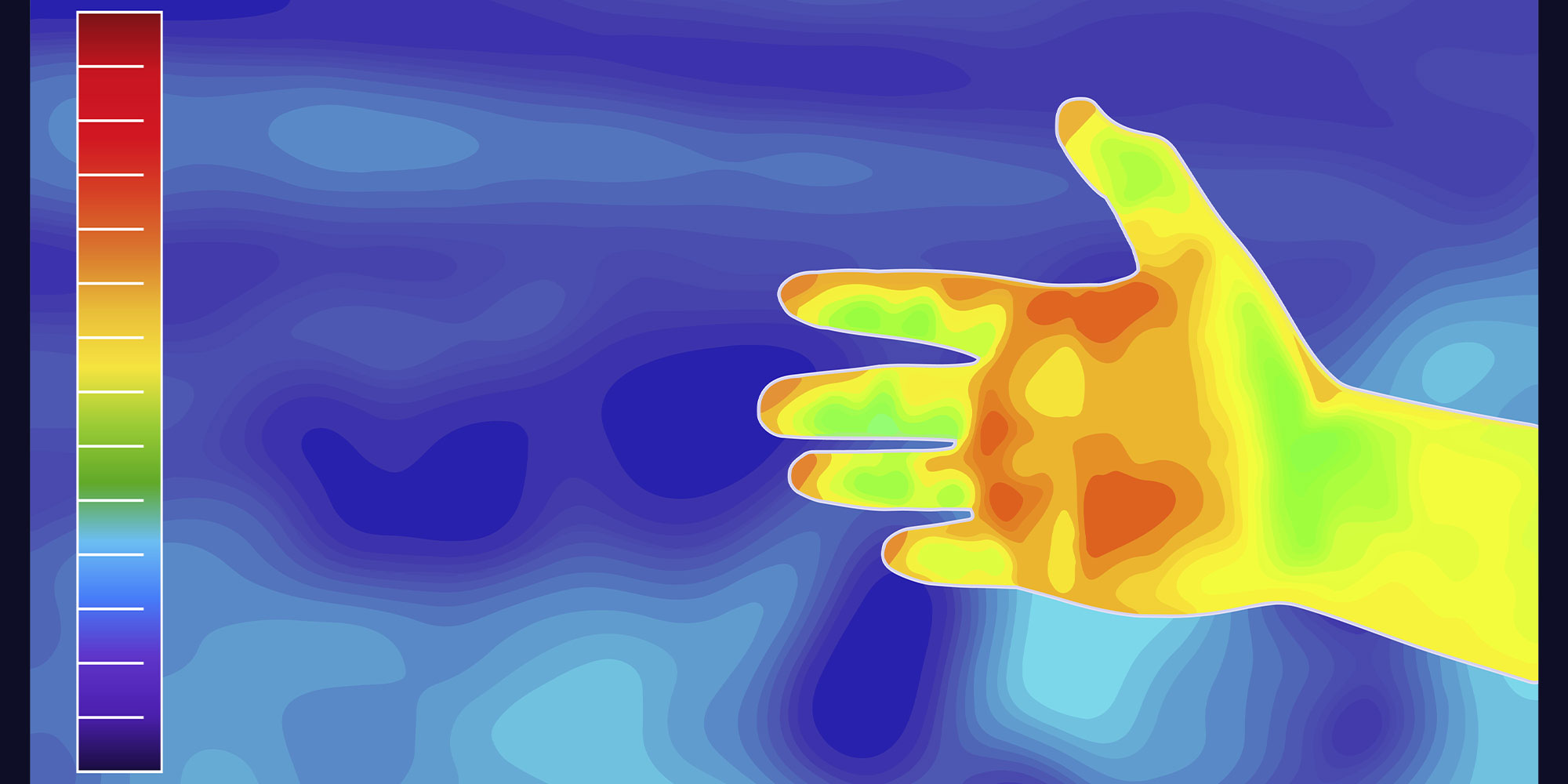

日中は活動にあわせて体温がやや高く保たれ、その高まりが落ち着いてくると、夜間に向けて自然と手足などから熱を逃し深部体温を低める準備を始めます。この身体の仕組みが、いわゆる「眠気」を誘発する要因のひとつと考えられています。お布団に入るころには深部体温がゆるやかに下がり、体を休ませるモードへ入ります。

特に、手足の熱を外へ逃がしやすくなると、体温調整がスムーズになりやすいといわれています。冬場などの冷えやすい環境では過度に暖房をかけすぎると、逆に手足を覆いすぎてしまい、熱を逃すことができません。そうすると入眠がスムーズに進まない場合もありますので、心地よい範囲で室温を整えることが大切です。

就寝後、目覚めるまでの体温リズム

就寝後は手足から放散により深部体温が下がり、心と身体を落ち着かせます。この時間に身体はさまざまな調整を行い、体が休息を取る時間帯と考えられています。また、起床に近づくにつれて深部体温はゆるやかに上がりはじめ、朝の目覚めをスムーズにサポートします。このリズムをうまく活かすには、夜更かしを控えつつ、ある程度一定の時間に寝起きすることが望ましいでしょう。

深部体温の変化をより詳しく知りたい場合、スマートウォッチや専用の計測機器に頼るのも一つの手段です。定期的に記録をとってみると、実は思ったより早いタイミングから体温が下がっている、あるいは起床前に急激に上がっているなど、個人差を実感できるかもしれません。

回復と活力を得る時間帯

睡眠中、身体は外部への反応を最小限に抑えつつ、内部の状態を整えようと動きます。体温が下がるのは、そのプロセスをおだやかに進めるための大切な仕組みでもあります。例えば、脳を含む各器官が活発に調整を行うタイミングは、就寝から数時間の間という説もあり、そのあいだ体温が低めに保たれることが多いです。

一方で、後半は浅めの眠りが増えるため、環境のわずかな変化でも目覚めやすくなります。この時期に深部体温が上昇し、身体が活動のモードへ移行しているとも言われます。そのため、朝に無理なく起きられるように、寝室の温度設定や寝具を工夫して適度に熱を逃がしながら、夜間の過ごし方を考えると良いかもしれません。

良い休息のための体温管理方法

実際に生活に取り入れやすい体温管理のポイントについてお話しします。寝具や室内環境、入浴など、すぐに始められるヒントを中心にまとめましたので、ご自分に合った方法を探してみてください。

自然素材の寝具やパジャマの活用

質の良い休息を目指すには、寝ている間も快適に過ごすために、体温調整がしやすい環境を整えることが重要です。そこで重宝されるのが、通気性や吸湿性に優れた自然素材の寝具やパジャマです。コットンや麻などは汗の吸収が良く、寝返りを打ったときに熱がこもりにくいとされます。

夏場もエアコンをつけると寝室が少し冷えすぎることがあります。このとき、冷房により表面だけが涼しくなって手足の熱放散が順調にいかない場合もあり、かえって寝冷えを招いたり、身体のコンディションを崩したりする懸念があります。そこで、あえて長袖パジャマを選び、身体をほどよくガードしつつ、熱を逃していく工夫もポイントです。冬場に靴下を着用すると、足先からの放散を妨げることがあるため、使うかどうかは状況に応じて調整してみてください。

寝室の温度・湿度の整え方

寝室の温度は23〜26℃、湿度は50〜60%ほどに保つと、多くの方にとって程よいとされています。ただし、個人差や季節、住環境によっても感覚は異なりますので、あくまで目安として利用してください。温度や湿度が適正に保たれると、快適さだけでなくハウスダストなどの抑制もしやすくなると言われています。

もし夜中に暑さや乾燥を感じて起きてしまう場合は、エアコンのタイマー設定を工夫すると良いでしょう。湿度計を部屋に置いておくと、今どの程度の湿度なのかを把握でき、不快感や寝苦しさを緩和する助けになります。温度が適度でも湿度が低すぎると喉を傷めやすいですし、高すぎると寝苦しくなるので、そこのバランスを見極めるのが重要です。

おやすみ前の入浴と心地よさ

就寝1〜2時間前に38℃程度のお湯に25〜30分ほど浸かることで、リラックスしやすくなり、就寝前の快適な時間を過ごせるでしょう。高い温度のお風呂に直前まで入ると、体温が高いまま布団に入ることになるため、寝つきを妨げる要因になる可能性があります。そのため、「気持ちいい」と感じる温度を見つけ、自分に合った浸かり方を心がけるのが好ましいです。

また、夏場など暑い時期でも湯船に浸かることで汗をかきやすくなり、体内にこもった熱を追い出しやすくなるという見方もあります。そのうえで、髪を手早く乾かすなどの工夫をして、冷えないように注意して下さい。さっぱりとお風呂から上がると心も落ち着き、翌日に向けたメンタル面の切り替えにもつながります。

身体を動かす習慣づくり

日中にウォーキングや軽いランニングなどの有酸素運動を取り入れると、身体を動かす時間が増え、夜になると休息に入りやすい流れが生まれるかもしれません。無理な運動量を就寝直前に行うと、興奮状態となり寝つきが遅くなる可能性があります。そこで、夕方にほどよい強度で汗ばむ程度の運動を取り入れるか、あるいは就寝前はストレッチなどの軽めの運動にするのが習慣化しやすいでしょう。

身体を動かすことで生まれる心地よい疲労感は、眠りへ誘いやすくする側面がありますが、無理な運動量は禁物です。運動の目的を「夜よく眠るための準備」と位置づけ、適度な負荷と継続を意識してみてください。そうした小さな積み重ねが生活リズムを整えることにつながり、体温の自然な変化をサポートします。

睡眠前の水分との付き合い方

水分補給は就寝前にも意識したい要素のひとつです。特に入浴後は汗をかいている場合が多いため、白湯や常温の水で適量を補うと、のどの乾燥や寝付き時の刺激をやわらげやすくなるでしょう。室内の加湿も大切ですが、気道が乾燥すると夜中に目が覚めることも少なくありません。

ただし、就寝直前に大量の水分をとると、夜中に何度もお手洗いに起きることにもなりかねません。そうなると眠りが途切れがちになり、睡眠のリズムに影響を与えることもあります。適度なタイミングで少しずつ飲む、もしくはゆっくりと白湯を口にふくむ程度でも心身が徐々に落ち着きやすくなりますので、自分に合う量を見極めることが大切です。

サポートアイテム選びのコツ

寝具や室温管理のほかにも、さまざまなアイテムが存在します。たとえば温熱シートや足湯バケツ、専用の保温グッズなどは、冬場の暖まりづらい環境で手足の悩みをやわらげ、深部体温を下げる前の段階で身体に穏やかなぬくもりを与えてくれます。一方で夏場は、クールマットや冷却シートを寝床に敷くなど、身体を過剰に冷やさない程度のひんやり感を提供してくれるアイテムも便利です。

重要なのは、これらを使いながらも熱がこもりすぎないようコントロールすることです。特に足先や手先に熱がたまりやすい方は、足浴を行うなどして末端を温和にする方法もおすすめです。足先が一時的に暖かくなると血管がゆるみやすくなり、深部体温をほどよく下げやすくなると考えられています。

体温調節を理解して快適な毎日へ

継続的な観察やサポート体制の利用など、多面的なアプローチを試みることで、よりおだやかな毎日を目指しやすくなります。

ウェアラブルでの観察と暮らしへの反映

最近はFitbitなどのウェアラブルデバイスにより、睡眠時の心拍や体の動き、体温傾向を手軽に記録し、グラフで確認できます。こういったツールを活用すると、睡眠が浅くなったタイミングや、体温が下がりづらい状況の把握がしやすくなります。深部体温は直接測定が難しい場合が多いですが、関連の指標を参考にすると、自分がどのようなパターンで休息を得ているかをイメージしやすくなるでしょう。

ただし、リアルタイムでの数値に過剰に振り回されてしまうと、気にしすぎて逆に寝つけないということも起こりえます。大切なのは数字を参考にしつつ、自分の感覚やライフスタイルも踏まえて総合的に考えることです。客観データと実感を組み合わて捉えることで、より着実に体温調節の知識を暮らしのなかに落とし込みやすくなります。

ネムリーが提供するサポート

ネムリーでは、美容や健康に関心のある方へ向けて、多角的なサポートをご案内しています。たとえば「夜おやすみ前の食生活見直し」や「体温にまつわるライフスタイルのアドバイス」など、多忙な方でも取り入れやすいアプローチを一緒に考える機会を設けています。生活習慣と休息の関わりについてヒントをお伝えする場としてご活用いただくことが可能です。

サプリメントやセルフケアのアイテムも複数取りそろえていますが、いずれも無理のない範囲で挑戦していただき、日々の暮らしをさらに充実させる一助となればと考えています。仕事で疲れを感じやすい方や、睡眠が浅い気がするというお悩みの方は、まずはご自身の体温のリズムを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回の睡眠コラムでは、体温の基礎から、睡眠中の体温変化とその調整方法まで、幅広くお伝えしました。

- 自分の平均体温を把握し、計測する時間や部位をなるべく固定する

- 夜間の放熱をスムーズにする寝具や室温管理を意識する

- おやすみ前の入浴やストレッチなどで身体を穏やかに整える

- 水分の補給タイミングや軽い運動習慣に気を配る

- ウェアラブルデバイスや相談サービスで客観的な指標を確認する

- ライフスタイルに合わせてネムリーのサポートを取り入れてみる

上記のポイントを日々少しずつ実践しながら、体温管理を意識した過ごし方を続けてみてください。ご自身の睡眠に関する気づきが増えると、いっそう心地よい休息を手にしやすくなるでしょう。ぜひ、おだやかな夜の時間を味わい、次の日に向けた活力を養っていきましょう。